Nel 1883, Wilhelm Dilthey passeggiava tra i viali alberati di Berlino, con il fruscio delle foglie autunnali sotto i piedi e un vento fresco che gli scompigliava i capelli grigi. Non era un uomo da clamori: magro, con barba rada e occhiali che gli scivolavano sul naso, sembrava un professore perso nei suoi pensieri. Nato nel 1833 a Biebrich, in una Germania di villaggi e chiese, Dilthey era cresciuto tra sermoni – figlio di un pastore – e libri che lo chiamavano verso un mondo più grande. Quel giorno, scrivendo Introduzione alle scienze dello spirito, stava dando forma allo storicismo: non solo eventi e date, ma la vita umana come un flusso da vivere e capire. L’Ottocento tedesco, con Dilthey, trasformò la storia in una scienza dell’uomo, tra filosofia, poesia e un’anima che cercava senso nel passato. (altro…)

Riassunti di Storia e Filosofia

-

Da Comte a Durkheim: Sviluppi del Pensiero Sociologico

Nel 1838, Auguste Comte camminava lungo una strada fangosa di Parigi, con il rumore dei carri che si mescolava al vociare dei passanti e un vento freddo che gli sferzava il viso. Non era un uomo da folla: robusto, con capelli radi e una giacca logora, sembrava un contabile più che un visionario. Nato nel 1798 a Montpellier, in una Francia ancora scossa dalla Rivoluzione, Comte aveva conosciuto il caos – ghigliottine, promesse infrante – ma anche un sogno: capire la società con la scienza. Quel giorno, scribacchiando il Corso di filosofia positiva, stava dando un nome alla sociologia: non più solo filosofia o morale, ma un modo per leggere l’uomo tra fabbriche, città e un mondo che si trasformava. L’Ottocento sviluppò il pensiero sociologico, da Comte a Durkheim: una lente per vedere l’ordine nel disordine, con numeri, fatti e un cuore che batteva per il futuro. (altro…)

-

Da Humboldt a Saussure: la linguistica nell’Ottocento

Nel 1836, Wilhelm von Humboldt sfogliava manoscritti in una biblioteca di Berlino, con il rumore delle carrozze che filtrava dalle strade e una candela che gettava ombre tremolanti sui suoi appunti. Non era un uomo da salotti: alto, con capelli grigi e occhi che scrutavano lontano, sembrava un poeta intrappolato in un professore. Nato nel 1767 in una Prussia di castelli e discipline, Humboldt aveva viaggiato in Europa, ascoltando lingue – basco, francese, italiano – con un orecchio che catturava ogni suono. Quel giorno, scrivendo Sulla diversità della struttura delle lingue umane, stava trasformando la linguistica: non più solo parole da tradurre, ma sistemi da capire. L’Ottocento fece del linguaggio una scienza, da Humboldt a Saussure: un viaggio tra sillabe e regole, per scoprire l’uomo attraverso ciò che parla. (altro…)

-

Da Tylor a Morgan: Etnologia e Antropologia Culturale

Nel 1865, Edward Burnett Tylor sedeva in una stanza piena di libri a Oxford, con il rumore della pioggia che batteva sui vetri e una lampada che illuminava mappe di terre lontane. Non era un esploratore da stivali: magro, con barba folta e occhiali che gli scivolavano sul naso, sembrava più un bibliotecario che un pioniere. Nato nel 1832 a Londra, in una famiglia quacchera di commercianti, Tylor aveva viaggiato in Messico per curare la salute, ma trovò qualcosa di più: popoli con maschere, canti, storie che lo incantavano. Quel giorno, scrivendo Ricerche sulla storia primitiva dell’umanità, stava dando forma all’antropologia culturale: non solo crani e ossa, ma idee, credenze, vite. L’Ottocento trasformò l’etnologia e l’antropologia in scienze, da Tylor a Morgan: un viaggio per capire l’uomo, tra colonie, musei e un mondo che si apriva come un libro. (altro…)

-

Da Pestalozzi a Montessori: il Pensiero Pedagogico

Nel 1801, Johann Heinrich Pestalozzi accoglieva un gruppo di bambini scalzi in una scuola di Burgdorf, con il rumore di un ruscello svizzero che scorreva fuori dalla finestra e un fuoco che crepitava nel camino. Non era un maestro qualunque: con capelli bianchi spettinati e mani che tremavano di passione, sembrava più un padre che un professore. Nato nel 1746 a Zurigo, in una famiglia modesta colpita dalla povertà dopo la morte del padre, Pestalozzi aveva conosciuto il dolore e la fame, ma anche un sogno: educare non solo le menti, ma i cuori. Quel giorno, insegnando a leggere con tavolette e carezze, stava cambiando il volto della pedagogia. L’Ottocento trasformò l’educazione in una scienza, da Pestalozzi a Montessori: non più solo disciplina, ma un’arte per crescere l’uomo moderno tra fabbriche, città e un mondo che correva. (altro…)

-

Da Boole a Riemann: Logica e Geometrie non Euclidee

Nel 1847, George Boole sedeva in una stanza silenziosa a Lincoln, in Inghilterra, con una lampada che gettava ombre tremanti sui suoi fogli pieni di simboli. Non era un uomo da clamori: magro, con barba rada e occhiali che gli scivolavano sul naso, sembrava un insegnante di paese più che un rivoluzionario. Nato nel 1815 in una famiglia modesta, Boole era cresciuto tra libri presi in prestito e un padre calzolaio che gli insegnava a costruire lenti. Ma quel giorno, scribacchiando equazioni, stava cambiando la logica: non più solo parole, ma numeri e segni – un’algebra del pensiero. Nello stesso secolo, matematici come Lobachevsky e Riemann piegavano lo spazio, inventando geometrie non euclidee che sfidavano Euclide e il senso comune. La logica dell’Ottocento non era un gioco astratto: era una chiave, un modo nuovo di vedere la mente e l’universo, un ponte tra la scienza e l’infinito. (altro…)

-

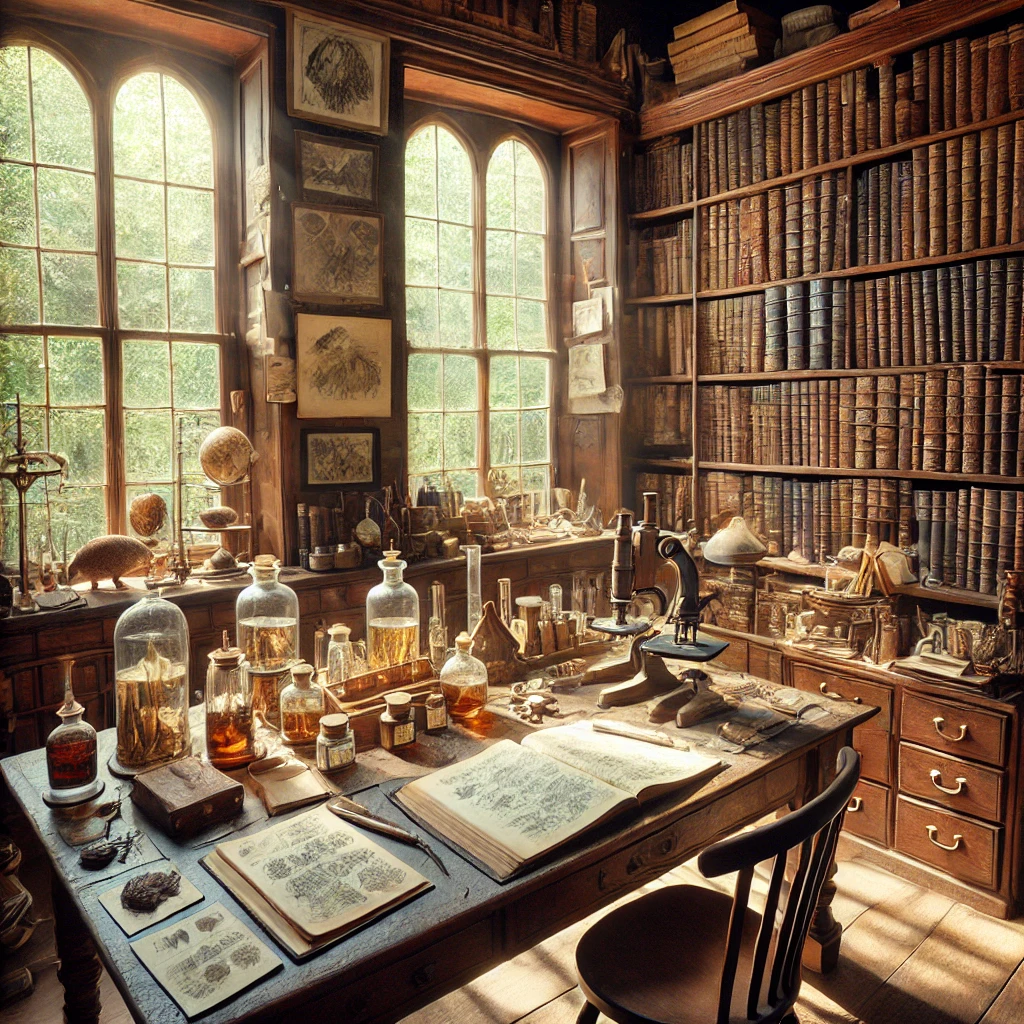

La Vita nei Laboratori Scientifici nell’Ottocento

Un mattino del 1846, Justus von Liebig entrò nel suo laboratorio a Giessen, con l’odore acre di zolfo che pizzicava il naso e il rumore di un bruciatore che sibilava piano. Non era un uomo da poltrona: con la barba ispida e mani macchiate di reagenti, sembrava più un alchimista che un professore. Nato nel 1803 a Darmstadt, in una Germania di villaggi e foreste, Liebig era uno dei tanti che, nell’Ottocento, trasformarono i laboratori da botteghe polverose a templi della scienza. Qui, tra banchi di legno e fiale che gorgogliavano, si viveva una vita di sudore e meraviglia: chimici mescolavano elementi, fisici catturavano onde, biologi scrutavano vite minuscole. La vita nei laboratori scientifici non era un lavoro: era un’avventura, un luogo dove il mondo si svelava una goccia alla volta, cambiando l’Ottocento con mani tremanti e occhi spalancati. (altro…)

-

Faraday e Maxwell: La Fisica nell’Ottocento

Nel 1831, Michael Faraday armeggiava in un laboratorio di Londra, con fili di rame che gli scivolavano tra le dita e una batteria che ronzava piano sul tavolo. Non era un uomo da salotti: basso, con capelli grigi e mani screpolate, sembrava più un artigiano che un genio. Ma quel giorno, facendo girare una bobina vicino a un magnete, vide un ago muoversi: l’elettricità nasceva dal movimento. Nato nel 1791 in una famiglia povera, Faraday era solo uno dei tanti che, nell’Ottocento, trasformarono la fisica da speculazione a scienza viva. Da lui a Maxwell, con le sue equazioni che danzavano sulla carta, il secolo fu un’esplosione di idee: magnetismo, luce, calore, energia – concetti che non solo spiegavano il mondo, ma lo cambiarono. La fisica dell’Ottocento non era un gioco di numeri: era una rivoluzione, un filo che collegava lampadine ai sogni di un’umanità nuova. (altro…)

-

Darwin e l’Evoluzionismo: Scienza e Idee

Nel 1831, Charles Darwin salì a bordo del Beagle, una nave che oscillava sulle onde dell’Atlantico, con una valigia piena di libri e occhi spalancati di curiosità. Non era un avventuriero: magro, con capelli castani e un’aria timida, sembrava più un naturalista da scrivania che un esploratore. Nato nel 1809 a Shrewsbury, in un’Inghilterra di campagne verdi e salotti vittoriani, Darwin era cresciuto tra fossili e un padre medico che lo spingeva verso una vita tranquilla. Ma quel viaggio – cinque anni tra isole lontane e mari selvaggi – gli cambiò il destino. Quando pubblicò L’origine delle specie nel 1859, non fu solo un libro scientifico: fu un tuono, una teoria che riscriveva la storia della vita. L’evoluzionismo di Darwin non era un’idea astratta: era una lente per vedere il mondo come un processo, un lento mutare che sfidava dèi e certezze, lasciando l’Ottocento a bocca aperta. (altro…)

-

Tocqueville e la Democrazia Liberale

Nel 1831, Alexis de Tocqueville salì su una nave diretta in America, con il vento salmastro che gli sferzava il viso e un taccuino stretto tra le mani. Non era un viaggiatore qualunque: alto, con capelli scuri e occhi che scrutavano il mondo come un falco, portava con sé una curiosità insaziabile. Nato nel 1805 a Parigi, in una Francia ancora segnata dalla ghigliottina e dalle promesse di Napoleone, Tocqueville era un aristocratico con un’anima inquieta. Figlio di una famiglia nobile che aveva sfiorato la morte durante la Rivoluzione, crebbe tra castelli e libri, studiando diritto con un padre che lo spingeva a capire il tempo che cambiava. Quando pubblicò La democrazia in America, non fu solo un resoconto di viaggio: fu una profezia, un’analisi della democrazia liberale che vedeva nell’uguaglianza una forza e un pericolo. Tocqueville non era un teorico astratto: era un osservatore, un uomo che guardava il futuro con un misto di speranza e paura. (altro…)