Un mattino del 1846, Justus von Liebig entrò nel suo laboratorio a Giessen, con l’odore acre di zolfo che pizzicava il naso e il rumore di un bruciatore che sibilava piano. Non era un uomo da poltrona: con la barba ispida e mani macchiate di reagenti, sembrava più un alchimista che un professore. Nato nel 1803 a Darmstadt, in una Germania di villaggi e foreste, Liebig era uno dei tanti che, nell’Ottocento, trasformarono i laboratori da botteghe polverose a templi della scienza. Qui, tra banchi di legno e fiale che gorgogliavano, si viveva una vita di sudore e meraviglia: chimici mescolavano elementi, fisici catturavano onde, biologi scrutavano vite minuscole. La vita nei laboratori scientifici non era un lavoro: era un’avventura, un luogo dove il mondo si svelava una goccia alla volta, cambiando l’Ottocento con mani tremanti e occhi spalancati.

L’Europa del XIX secolo era un calderone ribollente. La Rivoluzione Industriale aveva acceso le città di fumo e vapore, i treni correvano su binari nuovi, e la scienza si svegliava da un sonno filosofico. Non si trattava più di speculare su dèi o spiriti: ora si pesava, si misurava, si provava. Liebig arrivò in questo tumulto con una fame insaziabile. Figlio di un droghiere, aveva giocato con polveri e acidi nel negozio paterno, bruciandosi le dita e sognando risposte. A Parigi, studiò con Gay-Lussac, un chimico con mani veloci e idee brillanti, e tornò in Germania con un’idea: “Insegniamo la scienza facendola.” A Giessen, negli anni ’30, creò il primo vero laboratorio moderno: una stanza con tavoli lunghi, stufe che ruggivano, studenti che scribacchiavano tra fumi e schizzi. “Qui si scopre,” diceva, con una voce che tagliava il caos.

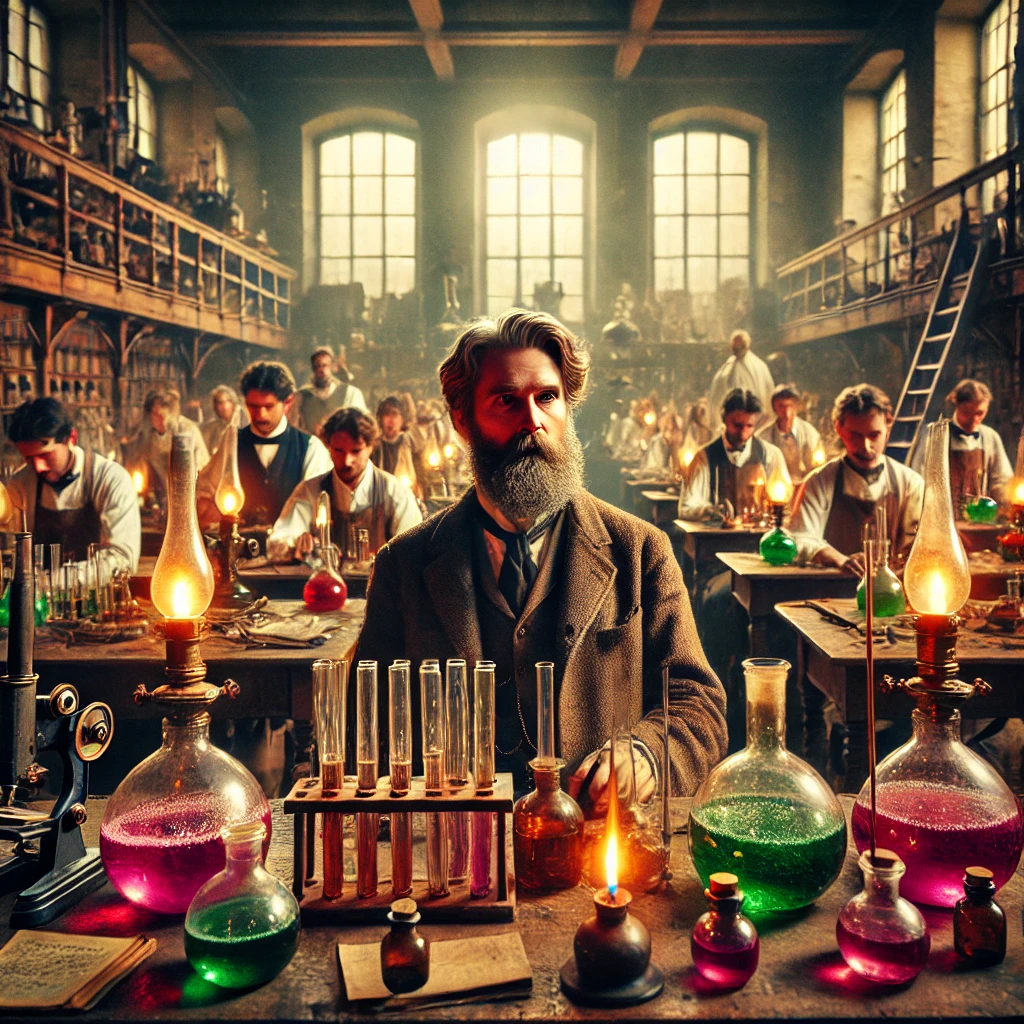

La vita in laboratorio era un misto di ordine e disordine. Immagina una giornata a Giessen: albe grigie, studenti con camici macchiati che accendevano lampade a olio, Liebig che gridava istruzioni sopra il borbottio delle provette. Si studiava la chimica organica: carbonio, idrogeno, ossigeno – mattoni della vita. Una fiala esplodeva, un odore acre riempiva l’aria, e qualcuno correva a spegnere un fuoco. Non era glamour: le mani si screpolavano, gli occhi lacrimavano, ma ogni errore era una lezione. Liebig pesava sostanze, distillava composti, insegnava a fare il pane della scienza: “Non credete, provate,” ripeteva, con un sorriso stanco. I suoi studenti – Kekulé, Hofmann – portarono quelle idee nel mondo, dando vita a coloranti e farmaci.

A Londra, Michael Faraday lavorava in un altro angolo di questa rivoluzione. Alla Royal Institution, il suo laboratorio era un nido di fili e magneti: banchi di legno graffiati, batterie che sfrigolavano, un silenzio rotto dal ronzio dell’elettricità. Faraday, con la sua giacca logora, passava ore a girare bobine, annotando ogni tremito di un ago. Non dormiva molto: “La natura non aspetta,” diceva, con mani che tremavano di eccitazione. Qui nacque l’induzione elettromagnetica, tra scintille e sudore. Non c’erano manuali: si provava, si falliva, si riprovava. Una lampada si accendeva, e gli assistenti – ragazzi con occhi curiosi – gridavano di gioia. Era sporco, pericoloso, vivo.

Anche i biologi avevano i loro templi. A Parigi, Louis Pasteur si chinava su un microscopio, con la luce fioca che illuminava vetrini pieni di microbi. Nato nel 1822, figlio di un conciatore, Pasteur era un uomo con barba folta e una pazienza d’acciaio. Il suo laboratorio era un caos organizzato: bottiglie di vino che fermentavano, provette con batteri, un odore di lievito e aceto. Scoprì che i microbi causavano malattie – “La vita nasce dalla vita,” scriveva, con una penna che pesava ogni parola. Immagina una notte del 1865: Pasteur, con una candela in mano, guarda un brodo che non si guasta – la pastorizzazione era nata. Non era solo scienza: era una lotta, con mani che tremavano e una febbre che lo spingeva avanti.

Questi laboratori non erano isole. Collegavano un mondo che si svegliava: la chimica di Liebig migliorava i raccolti, l’elettricità di Faraday accendeva le città, i microbi di Pasteur salvavano vite. Ma la vita dentro era dura. A Giessen, gli studenti dormivano poco, mangiavano pane duro, tossivano per i fumi. A Londra, Faraday rischiava scosse, bruciature, crolli di stanchezza. A Parigi, Pasteur lavorava con febbri e lutti – suo figlio morì mentre lui combatteva il colera. “Non è per noi,” dicevano, “è per loro.” Loro erano i contadini che mangiavano meglio, gli operai che vedevano la luce, i bambini che vivevano. Era una guerra silenziosa, combattuta con bilance e lenti.

Nel 2025, quei laboratori ci guardano: in un mondo di clean rooms e computer, il loro sudore vive nei nostri farmaci e nelle nostre lampadine. Pensiamo a una batteria che si carica: è Faraday che ronza ancora. Ma non erano perfetti. Alcuni li trovarono lenti: “Troppi errori?” Altri li videro isolati: “E il cuore?” Per uno studente di oggi, sono un racconto vivo: ti mostrano che la scienza non è magia, ma mani sporche che costruiscono il domani. Immagina una provetta: non è solo vetro, è un secolo che respira.