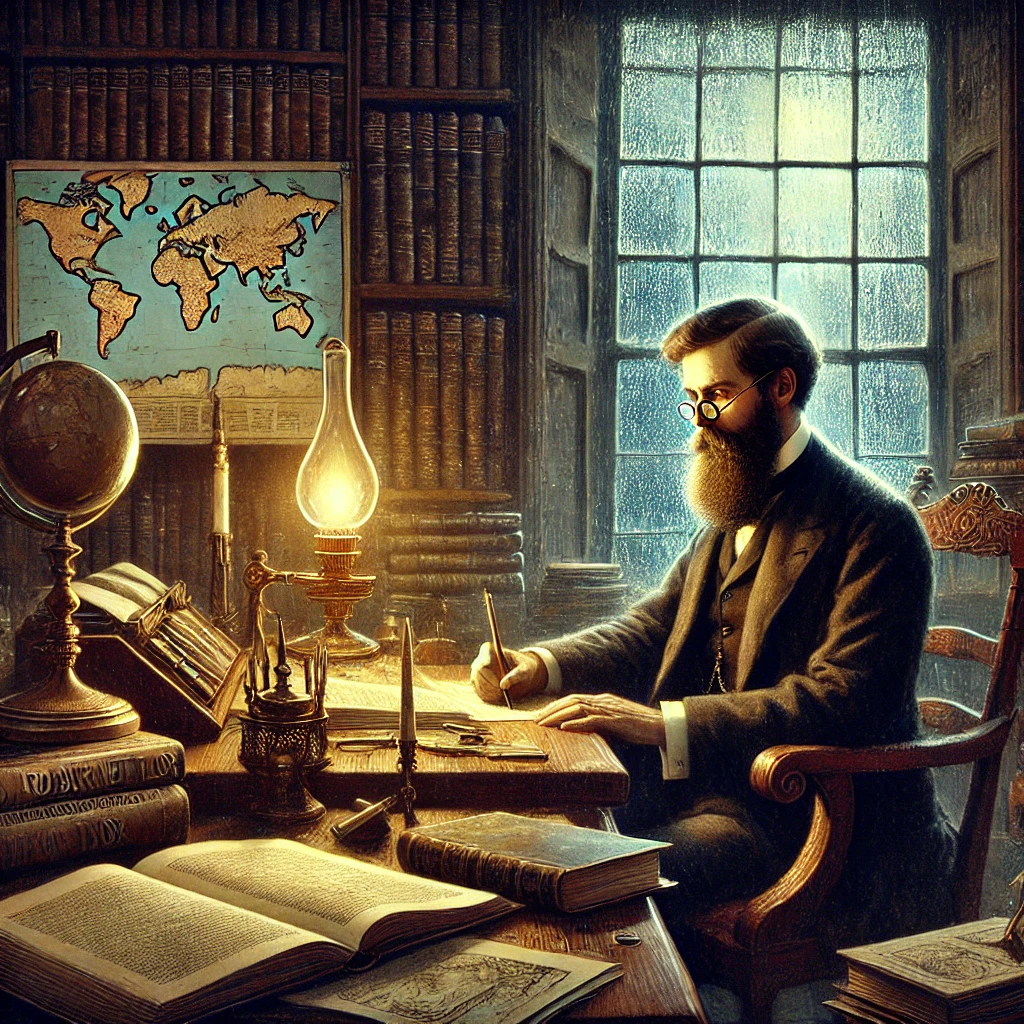

Nel 1865, Edward Burnett Tylor sedeva in una stanza piena di libri a Oxford, con il rumore della pioggia che batteva sui vetri e una lampada che illuminava mappe di terre lontane. Non era un esploratore da stivali: magro, con barba folta e occhiali che gli scivolavano sul naso, sembrava più un bibliotecario che un pioniere. Nato nel 1832 a Londra, in una famiglia quacchera di commercianti, Tylor aveva viaggiato in Messico per curare la salute, ma trovò qualcosa di più: popoli con maschere, canti, storie che lo incantavano. Quel giorno, scrivendo Ricerche sulla storia primitiva dell’umanità, stava dando forma all’antropologia culturale: non solo crani e ossa, ma idee, credenze, vite. L’Ottocento trasformò l’etnologia e l’antropologia in scienze, da Tylor a Morgan: un viaggio per capire l’uomo, tra colonie, musei e un mondo che si apriva come un libro.

L’Europa del XIX secolo era un impero affamato. La Rivoluzione Industriale sputava vapore e merci, spingendo navi verso Africa, Asia, Americhe: l’Inghilterra colonizzava l’India, la Francia l’Algeria, gli esploratori mappavano fiumi e foreste. Con loro tornavano tesori: lance, tamburi, teschi – e domande. Chi erano questi “selvaggi”? Darwin scuoteva le certezze: “Discendiamo tutti dalla stessa radice,” pensava, con una penna che pesava ogni parola. Tylor arrivò in questo fermento con occhi curiosi. Malato da giovane, non finì l’università, ma il Messico lo folgorò: indios con piume, mercati di mais – “Hanno una cultura,” si disse, con un taccuino che si riempiva. A Oxford, divenne il primo professore di antropologia: “Studiamo l’uomo intero,” diceva, con una voce che tremava di passione.

La sua idea era semplice ma profonda. “La cultura è tutto,” scriveva in Cultura primitiva (1871), con mani che sfogliavano appunti. Immagina un villaggio africano: un uomo danza con una maschera, una donna tesse un cesto – per Tylor, non era “primitivo”, ma umano. Proponeva un’evoluzione culturale: dai selvaggi ai barbari, fino alla civiltà – un’idea che odorava di colonialismo, ma apriva porte. Pensiamo a un totem del Canada: non è solo legno, è un racconto, una legge. Tylor vedeva l’animismo ovunque: “Gli spiriti vivono nelle cose,” pensava, collegando un albero sacro a una cattedrale. Morì nel 1917, a 84 anni, ma il suo seme cresceva: l’antropologia non era più solo crani, era storie.

Oltre l’Atlantico, Lewis Henry Morgan scavava altrove. Nel 1851, a Rochester, New York, ascoltava gli Irochesi, con il vento che portava l’odore di pini e il suono di un tamburo lontano. Nato nel 1818, avvocato con capelli radi e occhi gentili, Morgan non era un accademico da poltrona: viveva con le tribù, dormiva nelle loro capanne. Nel Lega degli Irochesi (1851), scriveva: “Hanno una società,” con una penna che danzava sulla carta. Immagina un consiglio tribale: uomini e donne decidono insieme – per Morgan, era un’organizzazione, non caos. Nel La società antica (1877), tracciava stadi: selvaggio, barbaro, civile – ma con un cuore: “Siamo tutti parenti,” pensava, con un sorriso stanco. Morì nel 1881, a 63 anni, lasciando un’eredità che Marx avrebbe amato.

L’Ottocento era un museo vivente. James Frazer, scozzese con barba rossa, pubblicò Il ramo d’oro (1890): miti, magie, riti da tutto il mondo. Nato nel 1854, leggeva libri antichi e resoconti di missionari: “La religione nasce dalla paura,” scriveva, con occhi che brillavano dietro le lenti. Pensiamo a un fuoco in Polinesia: un uomo offre pesce agli dèi – per Frazer, era l’uomo che pensava. In Germania, Adolf Bastian cercava l’“unità psichica”: nato nel 1826, girava isole e deserti, con mani sporche di sabbia. “Le idee sono uguali,” diceva, con una voce che pesava ogni sillaba – un cranio africano e uno europeo raccontavano la stessa umanità.

Questi pionieri vivevano tra carte e viaggi. Tylor tossiva tra i libri, Morgan si congelava nelle foreste, Frazer sognava sotto lampade a olio, Bastian si perdeva in mari lontani. Non era facile: i colonialisti li usavano per giustificare il dominio – “Siamo superiori,” dicevano – ma loro vedevano oltre: l’uomo era uno, diverso ma uguale. Nel 2025, li sentiamo: musei pieni di maschere, studi su villaggi remoti – l’Ottocento respira nella nostra curiosità. Per uno studente di oggi, è una lente: la cultura non è gerarchia, ma specchio. Immagina un tamburo: non è solo suono, è un mondo che ci parla ancora.