Nel 1831, Charles Darwin salì a bordo del Beagle, una nave che oscillava sulle onde dell’Atlantico, con una valigia piena di libri e occhi spalancati di curiosità. Non era un avventuriero: magro, con capelli castani e un’aria timida, sembrava più un naturalista da scrivania che un esploratore. Nato nel 1809 a Shrewsbury, in un’Inghilterra di campagne verdi e salotti vittoriani, Darwin era cresciuto tra fossili e un padre medico che lo spingeva verso una vita tranquilla. Ma quel viaggio – cinque anni tra isole lontane e mari selvaggi – gli cambiò il destino. Quando pubblicò L’origine delle specie nel 1859, non fu solo un libro scientifico: fu un tuono, una teoria che riscriveva la storia della vita. L’evoluzionismo di Darwin non era un’idea astratta: era una lente per vedere il mondo come un processo, un lento mutare che sfidava dèi e certezze, lasciando l’Ottocento a bocca aperta.

L’Inghilterra di Darwin era un paese di fede e fumo. La Chiesa anglicana predicava un mondo creato in sei giorni, mentre le fabbriche della Rivoluzione Industriale trasformavano il paesaggio con ciminiere e rotaie. La scienza cresceva: geologi scavavano rocce, biologi studiavano ali di farfalle, e il dubbio cominciava a serpeggiare. Darwin arrivò in questo fermento con passo incerto. Da ragazzo, a Edimburgo e Cambridge, aveva studiato medicina e teologia, ma si annoiava: preferiva raccogliere coleotteri e passeggiare nei boschi. Suo nonno, Erasmus, un medico con idee audaci, aveva già sussurrato di evoluzione, e Charles lo ascoltava con un orecchio attento. Sul Beagle, con il capitano FitzRoy che lo scrutava sospettoso, vide un mondo che non si fermava: tartarughe giganti alle Galápagos, uccelli con becchi strani, fossili di creature scomparse. “Non è statico,” pensava, scribacchiando appunti mentre la nave rollava.

L’origine delle specie fu il suo colpo da maestro. “La vita si evolve,” scriveva, con una penna che pesava ogni parola. Immagina un fringuello delle Galápagos: uno ha il becco lungo, mangia semi duri; un altro corto, si nutre di insetti. Sopravvivono i più adatti – “selezione naturale,” la chiamava – e i loro figli ereditano quei tratti. Col tempo, una specie diventa due. Non c’era un Creatore a modellare ogni ala: c’era la natura, cieca, che sceglieva tra vincitori e vinti. Pensiamo a una foresta inglese: un cervo veloce sfugge al lupo, un altro lento muore; i veloci si riproducono, e la specie cambia. Era un’idea semplice ma sconvolgente: “Non siamo fissi,” diceva, “siamo un flusso.” Malthus, con le sue teorie sulla popolazione, gli aveva dato la scintilla: troppi nascono, pochi vivono, la lotta decide.

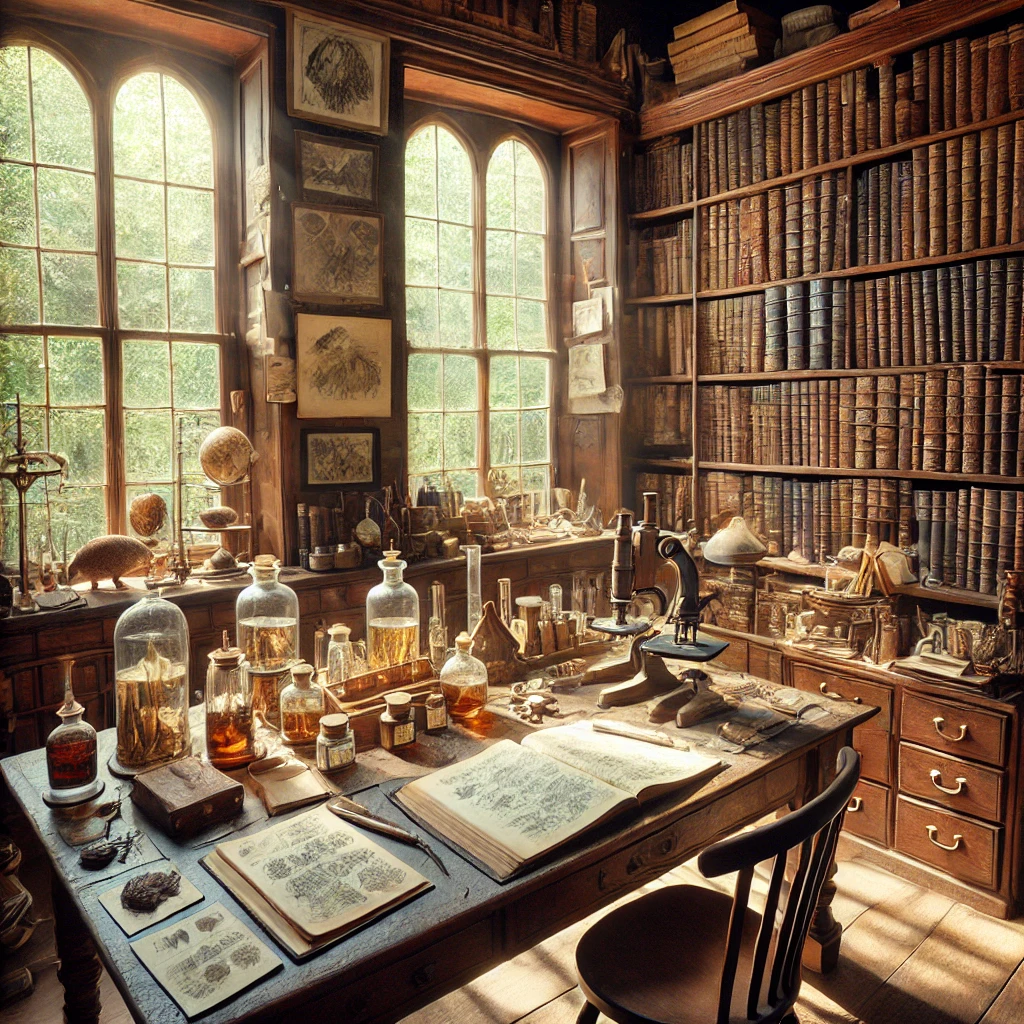

Darwin non era un ribelle. Tornato in Inghilterra, si stabilì a Down House, una villa tra campi e siepi, con una moglie, Emma, che pregava per la sua anima, e figli che correvano nel giardino. Passava ore nel suo studio, con microscopi e barattoli di campioni, scrivendo lettere a scienziati come Lyell e Hooker. Non amava il clamore: “Temo di aver ragione,” sussurrava, con una voce che si incrinava per la paura. Sapeva che il suo evoluzionismo avrebbe fatto tremare i pulpiti: se l’uomo discendeva da una scimmia, dov’era il Paradiso? Nel 1859, dopo anni di dubbi, pubblicò: “Non posso più tacere,” scriveva, mentre le sue mani tremavano. Il libro vendette tutto in un giorno, e l’Inghilterra si spaccò: preti lo maledicevano, scienziati lo applaudivano.

L’evoluzionismo non era solo scienza. Guardava un mondo in cambiamento – imperi che si allargavano, città che esplodevano – e dava un senso biologico: tutto muta, anche noi. Darwin non parlava solo di animali: nell’Origine dell’uomo (1871), osò dire che l’uomo era parte dello stesso processo. Pensiamo a un minatore di Manchester: non è un angelo caduto, ma un primate che si è alzato in piedi. Era un colpo alla fede, ma anche un invito: “Siamo natura,” diceva, con un tono che mescolava umiltà e sfida. Non era ateo – credeva in un ordine, forse in un Dio lontano – ma il suo lavoro scavava sotto le certezze vittoriane, lasciando spazio al dubbio.

La sua vita era un equilibrio fragile. Soffriva di stomaco, con nausee che lo piegavano dopo ogni pasto, forse per lo stress di ciò che aveva scatenato. Passeggiava nel suo “sentiero di sabbia,” un cerchio tra gli alberi, pensando con un bastone in mano. Amava i suoi figli – dieci, di cui tre morirono giovani – e piangeva leggendo le loro lettere. Non era un oratore: parlava poco, con una voce morbida, ma le sue parole ruggivano sulla carta. Morì nel 1882, a 73 anni, a Down House, sepolto a Westminster Abbey tra scienziati e re, con un ultimo respiro che sembrava dire: “Ho visto il cambiamento.”

Darwin cambiò tutto. Wallace, che ebbe la stessa idea, lo spinse a pubblicare; Huxley, il “mastino di Darwin,” lo difese nelle sale di Londra. I biologi presero il suo evoluzionismo e lo fecero crescere; Freud e Marx ci videro un’eco delle loro rivoluzioni. Nel 2025, ci parla: in un mondo di genetica e crisi ecologiche, la selezione naturale è nei nostri laboratori e nei nostri boschi. Pensiamo a un virus che muta: è Darwin vivo, che ci sfida a adattarci. Ma non era senza ombre. Alcuni lo fraintesero – “sopravvivenza del più forte” diventò un grido di guerra per i potenti – altri lo accusarono di freddezza: “Solo lotta?” Per uno studente di oggi, Darwin è una lente: ti mostra che sei parte di un flusso, non un re su un trono. Immagina un albero: non è solo legno, è una storia che respira con te.